Conférence co-présentée avec ENERGELIO lors du congrès PASSIBAT 2019 (salon du bâtiment Passif – Avril 2019)

Lorsque nous avons commencé à travailler sur des projets passifs, il y a un peu plus de 10 ans, nous étions convaincus que :

- le niveau passif serait la norme

- l’isolation par l’intérieur en neuf aurait disparue

- le triple vitrage serait majoritaire

- la simple-flux serait enterrée

Vision utopique ? Crédulité de jeunesse ? Toujours est-il qu’aujourd’hui des réels changements ont opéré, mais pas forcément dans le sens que nous pressentions.

Dans cet article, au travers nos deux structures, nous avons souhaité vous exposer nos retours d’expérience, ce qui nous a marqué. Par cette prise de recul sur une décennie de passif, il s’agit d’offrir un état des lieux holistique de la filière, plutôt de manière qualitative.

ENERGELIO a été créé en 2006, dans le but de concevoir et de suivre exclusivement des bâtiments passifs. Nous intervenons sur tous types de projets (en tant que BET ou AMO) : résidentiel, enseignement, bureaux, commercial, santé. Nous avons à notre actif 100 000 m² de projets passifs certifiés pour ENERGELIO à fin 2018. Nous sommes également certificateurs accrédités par le PHI. Notre champ de compétences sur les projets se veut large, dans la mesure où l’énergie concerne tous les sujets. Nous intervenons donc en amont des projets pour conseiller la stratégie énergétique du MOA, travaillons au quotidien sur la conception énergétique passive des projets, assurons le suivi de chantier et le suivi d’exploitation.

Le pôle Ingénierie, audit et expertise WIGWAM® est reconnu depuis 10 ans pour son activité de conseil et études sur la physique de l’enveloppe des bâtiments : étanchéité à l’air, à l’eau, vapeur d’eau, thermique, bilan carbone, QAI. Également concepteurs passifs (CEPH), nous accompagnons MOA, Moe et entreprises sur des projets complexes et très performants, dont plus de 25 projets passifs depuis 10 ans (350 Logements, 21 000m² d’enseignement, 11 400m² de zones commerciales, 10 000m² de tertiaires, 84 chambres d’hôtel certifiés ou actuellement en cours). Très impliqués dans la recherche et la formation, nous travaillons également avec les industriels pour concrétiser techniquement leurs innovations de produits ou systèmes d’enveloppe (AT, ATEX, DTA, etc.).1- L’architecture « bridée » ?

Notre retour d’expérience de 10 ans, tous projets confondus, montre qu’il est plus facile d’atteindre le passif sur des bâtiments compacts. Avant la captation solaire, la compacité est le facteur le plus efficace pour réduire les consommations d’énergie des bâtiments. Mais heureusement pour la diversité architecturale, plus facile ne veut pas dire obligatoire, loin de là. Depuis 10 ans, beaucoup de projets ont fait la démonstration inverse. Deltagreen (Saint Herblain – Cr&On) Siège de la Métropole Rouen Normandie (Rouen – JFA)

Siège de la Métropole Rouen Normandie (Rouen – JFA)

Le Vert Ebène (Lille – Bello-Caucheteux)

Le Vert Ebène (Lille – Bello-Caucheteux)

De la même manière que dans le cadre d’un projet standard, l’Architecte reste le coordinateur de l’équipe de conception et s’appuie sur les expertises des parties prenantes du projet et notamment le thermicien. Il est néanmoins primordial qu’il soit un minimum sachant sur ce qui impacte (amélioration ou dégradation) la performance d’un bâtiment Passif. Une formation au logiciel PHPP est plus que conseillée pour cela, voire même passer la certification CEPH (Concepteur Europeen Passiv Haus). Au sein des nombreuses équipes auxquelles nous avons été intégrés, il nous est apparu une certitude : Cette compétence portée également par l’architecte (et non pas uniquement par le thermicien) a facilité grandement la réussite d’un projet passif et sa cohésion globale (archi, économie, obtention du label in fine).

Il faut que l’archi puisse se rendre compte de son pouvoir « Negawatt » sur un projet de construction. La compréhension du PHPP permet cela.

Notons que l’importance d’une équipe de MOE soudée (La méthode de processus de conception intégré est un plus) est encore plus de rigueur dès lors que l’on recherche le Passif qui ne laisse que très peu de place au flou et ceci dès les premières étapes de conception.

De la même manière que dans le cadre d’un projet standard, l’Architecte reste le coordinateur de l’équipe de conception et s’appuie sur les expertises des parties prenantes du projet et notamment le thermicien. Il est néanmoins primordial qu’il soit un minimum sachant sur ce qui impacte (amélioration ou dégradation) la performance d’un bâtiment Passif. Une formation au logiciel PHPP est plus que conseillée pour cela, voire même passer la certification CEPH (Concepteur Europeen Passiv Haus). Au sein des nombreuses équipes auxquelles nous avons été intégrés, il nous est apparu une certitude : Cette compétence portée également par l’architecte (et non pas uniquement par le thermicien) a facilité grandement la réussite d’un projet passif et sa cohésion globale (archi, économie, obtention du label in fine).

Il faut que l’archi puisse se rendre compte de son pouvoir « Negawatt » sur un projet de construction. La compréhension du PHPP permet cela.

Notons que l’importance d’une équipe de MOE soudée (La méthode de processus de conception intégré est un plus) est encore plus de rigueur dès lors que l’on recherche le Passif qui ne laisse que très peu de place au flou et ceci dès les premières étapes de conception.

2 – La transformation des métiers de l’ingénierie

Pour mener à bien un projet passif, notre expérience a montré qu’il était indispensable de mettre en place un système qualité relatif à l’énergie. Le rôle BET Thermique, traditionnellement impliqué dans les opérations de manière assez tardive, où à l’extrême, il ne peut parfois qu’avoir un rôle de vérification (vérification du Bbio par exemple), est ici largement remaniée. Pour être efficace, la synergie doit se faire dès les premiers coups de crayons : les projets les plus réussis (sur le plan de la performance économique et de la performance énergétique) sont ceux sur lesquels il a été possible d’interagir avec l’architecte très en amont. Par la suite, cette démarche qualité se poursuit tout au long des études, pendant le chantier où traditionnellement le rôle de l’énergéticien est assez discret, mais encore lors des phases de réglages et mises et au point. Outre sa présence fréquente et importante, le thermicien réinvente son métier ou plutôt revient à son origine même : la physique du bâtiment, discipline largement écartée / simplifiée ces dernières années notamment avec l’arrivée des moteurs de calcul réglementaires nivelant et bridant les marges de manœuvre. En effet, l’ingénieur thermicien retrouve ses lettres de noblesse dès lors que la réflexion bâtiment nécessite une compréhension systémique et une réelle synergie multi-acteurs ; s’éloignant donc du simple renseignement d’hypothèses de calcul dans un logiciel “boîte noire”. Le clivage entre théorie et réalité aujourd’hui décrié dans les projets standards a au moins 2 niveaux n’est pas envisageable en Passif :

Outre sa présence fréquente et importante, le thermicien réinvente son métier ou plutôt revient à son origine même : la physique du bâtiment, discipline largement écartée / simplifiée ces dernières années notamment avec l’arrivée des moteurs de calcul réglementaires nivelant et bridant les marges de manœuvre. En effet, l’ingénieur thermicien retrouve ses lettres de noblesse dès lors que la réflexion bâtiment nécessite une compréhension systémique et une réelle synergie multi-acteurs ; s’éloignant donc du simple renseignement d’hypothèses de calcul dans un logiciel “boîte noire”. Le clivage entre théorie et réalité aujourd’hui décrié dans les projets standards a au moins 2 niveaux n’est pas envisageable en Passif :

- Clivage en phase Chantier entre Concepteurs peu présents (faibles honoraires DET et AOR) et Constructeurs en demande de confirmation.

- Clivage entre Calculs théoriques (RT2012) et Consommations énergétiques réelles pourtant très souvent comparées à défaut d’études énergétiques conception plus précises.

3 – L’enveloppe en vedette

La recherche du Low tech est le point de départ du Passif et ceci se traduit par une forte efficacité de l’enveloppe : Isolation, absence de ponts thermiques et Étanchéité à l’air. Pour que cette performance passive soit pérenne et réelle, nous n’avons pas trouvé mieux que d’éviter grâce au travail sur l’enveloppe, la dépendance aux systèmes High tech souvent plus coûteux à la construction, mais également en usage. Malgré l’arrivée de la RT2012 et des tests d’étanchéité à l’air obligatoires et démocratisés il y a quasiment 10 ans, le niveau d’étanchéité à l’air en passif reste encore un cran très largement au-dessus des pratiques actuelles et ne peut pas être évoqué qu’à partir du chantier. Ceci entraîne d’engager une réflexion dès la conception sur les détails pour ainsi faciliter le travail des entreprises de construction. Yosemite CECODIA (GSE – Apside) : Il est trop facile, voire même très risqué pour les concepteurs de se dire : « on verra avec les entreprises en chantier »

Des études d’EXE en amont de la consultation des entreprises clarifient le marché et évitent les incompréhensions risquant de remettre en cause l’obtention du label via notamment une mauvaise surprise lors des essais d’infiltrométrie.

Des habitudes qui ont encore la vie dure :

– faire de l’isolation intérieure / extérieure,

– avoir plusieurs plans d’étanchéité à l’air : durant les nombreux projets suivis, le doute sur la localisation du plan d’étanchéité à l’air voire même le choix de considérer plusieurs plans d’étanchéité à l’air a toujours été néfaste pour la performance in fine.

Il est trop facile, voire même très risqué pour les concepteurs de se dire : « on verra avec les entreprises en chantier »

Des études d’EXE en amont de la consultation des entreprises clarifient le marché et évitent les incompréhensions risquant de remettre en cause l’obtention du label via notamment une mauvaise surprise lors des essais d’infiltrométrie.

Des habitudes qui ont encore la vie dure :

– faire de l’isolation intérieure / extérieure,

– avoir plusieurs plans d’étanchéité à l’air : durant les nombreux projets suivis, le doute sur la localisation du plan d’étanchéité à l’air voire même le choix de considérer plusieurs plans d’étanchéité à l’air a toujours été néfaste pour la performance in fine.

4 – Un outil de calcul « simple » mais puissant

La réputation du logiciel de calcul PHPP n’est plus à faire. Simple, tel était le cahier des charges initial du PHI. L’objectif était de diffuser un outil facile à prendre en main, mais permettant de calculer de manière très précise les consommations des bâtiments. Depuis 10 ans, la précision du PHPP s’est accrue, intégrant désormais : une plus grande précision encore sur la saisie des menuiseries extérieures, de nombreuses localités climatiques, la saisie de multiples systèmes de ventilation, des systèmes thermodynamiques, l’évaluation du confort des fenêtres, la possibilité de réaliser de multiples variantes en quelques clics etc. Et tout ceci dans un “simple” tableur excel. En 13 ans de passif, nous n’avons recensé qu’un seul MOA nous ayant fait la remarque : “Etes-vous sûr qu’un calcul sur la base d’un tableur excel est fiable pour calculer les besoins énergétiques d’une école ?”. Vous connaissez déjà la réponse. Pour nous, le PHPP est une boussole, que nous pouvons utiliser à tous les stades des projets. Même sur des projets non passifs, cet outil est incontestablement sur la première marche du podium des logiciels que nous utilisons.5 – Les manufacturiers dans l’œil du cyclone

Le passif fait la part belle à l’étanchéité à l’air, au triple vitrage et à la ventilation double-flux de qualité. Ceci a impliqué depuis 10 ans l’apparition de nouvelles techniques pour traiter ces sujets notamment et mettre à niveau le marché français. Les industriels de ces secteurs ont accueillis le nouveau marché du passif en France de plusieurs manières: – Les nouveaux fabricants arrivés spécialement pour répondre à cette demande – Les fabricants ayant développé la compétence aux côtés de leurs autres activités – Les fabricants étrangers déjà sachants arrivés sur le marché Français Cette dynamique encore fébrile en France a créé une émulation chez certains fabricants pour mettre en avant leur côté précurseur et qualitatif en proposant un produit voire plusieurs certifiés PHI. Notre retour d’expérience a montré que l’utilisation d’appareils de ventilation de qualité : haut rendement de récupération de chaleur, efficience des moteurs électriques et une stratégie payante à chaque fois. Chaque euro investi dans la qualité des CTA est un euro bien dépensé, qui pourra permettre de réduire au maximum les déperditions aérauliques, mais également réduire les surinvestissements au niveau de l’enveloppe. Quant au triple vitrage, les technologies ont évolué depuis 10 ans. Le dogme de “laisser du double vitrage au sud pour capter plus de soleil” est désormais caduque. Avec des technologies comme celles développées sur les 3 dernières années par les grands fabricants, on parvient à avoir autant d’apports solaires sur le triple vitrage que sur le double, tout en assurant une performance thermique quasi deux fois meilleure. Chez Saint-Gobain par exemple, la technologie Eclaz permet d’obtenir un triple vitrage 4/16/4/16/4 remplissage argon avec une valeur de g = 60% et un Ug = 0.53 W/(m².K). Pour un double vitrage avec une technologie similaire, nous obtenons pour un 4/16/4 remplissage argon un g = 60% et un Ug = 1.0 W/(m².K). Cette tendance va d’ailleurs dans le bon sens, puisque sur l’ensemble des projets que nous menons, nous constatons que l’augmentation des facteurs solaires des vitrages (g) couplée à une meilleure isolation thermique (Ug) est systématiquement payante en termes d’économie (sous réserve d’avoir une stratégie d’été efficace, bien entendu), puisqu’elle permet d’alléger la contrainte sur la performance des châssis (composante chère de la menuiserie extérieure).6 – Le savoir-faire de chantier

Malgré les nombreuses réunions de « sensibilisation » au sujet de l’étanchéité à l’air suivies par les entreprises du bâtiment depuis l’arrivée du BBC, le sujet reste impératif à évoquer collégialement au démarrage d’un chantier. Parlons néanmoins davantage d’une réunion de synthèse enveloppe car depuis 10 ans, la plupart des entreprises sont sensibilisées au sujet. La discussion entre MOE et Entreprises autour des détails mérite dans tous les projets passifs une discussion approfondie et évite les éventuelles incompréhensions sur une technique de pose, un ordonnancement particulier ou une limite de prestation. Un exemple que nous trouvons très parlant est celui du détail de mise en oeuvre des menuiseries extérieures en corps d’état séparés. Ce détail, pour être très performant, nécessite un véritable travail de dentelle entre : la structure, la menuiserie extérieure, la protection solaire mobile et son alimentation électrique, la finition intérieure et enfin le parement de façade. Après 10 ans, ce genre de “noeud constructif” nécessite toujours la plus grande attention. Et c’est seulement en mettant en place une démarche qualité qu’impose le niveau passif qu’il est possible d’y arriver. Sur le papier, le traditionnel retour d’isolant sur le dormant prôné en formation CEPH peut s’avérer fastidieux et chronophage, pour un gain discutable. Une autre stratégie consisterait à trouver un détail “moyennement performant”, mais facile d’accès à la compréhension et à la mise en oeuvre, et trouver un moyen de “compenser” le fait que le pont thermique de mise en oeuvre ne soit pas aussi bon qu’un détail parfait sur le papier. C’est d’ailleurs un excellent moment pour acter les grands jalons du process qualité et notamment des tests d’infiltrométrie. Une validation avec le coordinateur du planning de chantier ainsi que les entreprises est nécessaire pour que les tests en cours de chantier soient considérés comme des « check points » impondérables pour valider une technique de pose, un matériel particulier… Dans ce sens, la vérification dès les premiers éléments du hors d’air posés est primordial en passif. De nombreux projets où une économie de temps (les tests nécessitent parfois de bloquer temporairement le chantier) ou d’argent (cout d’un test à l’air en cours de chantier) a été privilégiée s’en sont mordu les doigts en fin de chantier (surcout en métrologie et en travaux correctifs voire même non atteinte du n50 requis). Le test d’étanchéité à l’air « couperet » en fin de chantier est une vérification du travail et non une finalité. La démarche de commissioning pour la qualité des ouvrages est une thématique qui commence à se développer en France sur l’aspect équipements, mais beaucoup moins sur la performance de l’enveloppe. Au travers de notre retour d’expérience sur des projets passifs très divers mêlant notamment une multitude de dispositifs constructifs nous avons constaté que la présence d’un charpentier bois simplifie grandement les discussions multi acteurs autour du sujet de l’étanchéité à l’air. En effet, cette thématique est arrivée en France via la filière bois qui reste encore aujourd’hui très motrice sur ce sujet et très consciente des enjeux sous-jacents. Des habitudes qui ont encore la vie dure :- Le matériel d’étanchéité à l’air non adapté : La mousse PU et le joint silicone.

- Le matériel « ceinture et bretelle » : Le choix de matériel très performant n’induit pas forcément de la performance in fine. En effet, la mise en œuvre de certains produits nécessite une réelle formation afin de garantir son efficacité et une vigilance doit être de mise vis-à-vis des entreprises non formées.

7 – L’effet centrifuge énergétique

Le standard passif est une approche double autour de l’énergie et du confort. Peu importe les moyens d’y arriver : que ce soit en béton et isolants issus de l’industrie pétrolière, ou en bois, terre, paille. C’est d’ailleurs une critique que nous avons rencontré au fil du temps. Un projet passif est-il vraiment environnemental ? D’un point de vue énergie, trois fois oui, mais du point de vue de l’impact des matériaux, peut-être pas. C’est pourquoi nous sommes intimement convaincus que les concepteurs ont leur rôle à jouer pour être force de proposition pour jouer sur tous les leviers de l’impact environnemental. La démarche E+C-, peut-être imparfaite telle qu’en cours d’expérimentation en ce moment, a le mérite d’avoir la volonté d’entrer dans une dimension réglementaire plus globale. Le passif aussi peut s’inscrire dans une telle démarche. Nos récents retours d’expérience montrent qu’il est très facile d’atteindre le niveau E3 avec un bâtiment passif, et que cette démarche de conception permet souvent également d’approcher le niveau C2 malgré des dispositifs constructifs conventionnels*, alors profitons-en, allons vers des bâtiments Passifs sobres en carbone ! * Projet OBEC Bretagne KerAM Atlantem: Bâtiment tertiaire en cours de livraison et de certification PassivHaus (Béton+ITE, Atrium triple hauteur, Murs rideaux, Chaudière Gaz).8 – L’utilisateur a-t-il besoin d’aide ?

Outre quelques cas en maison individuelle, la majeure partie des utilisateurs d’un bâtiment ne sont pas sachants sur le passif et n’ont pas forcément envie de le devenir. Comme évoqué l’année dernière à Passibat lors d’une conférence de WIGWAM dédiée à ce sujet, les gens n’habitent pas la performance énergétique, ils habitent avant tout un logement. Notons que cela est encore plus vérifié en Collectif, Tertiaire et Equipements où la carotte financière est rarement pertinente. Le grand retour à ce sujet que nous pouvons faire:

Non un bâtiment passif n’est pas plus compliqué à utiliser qu’un bâtiment standard.

Le grand retour à ce sujet que nous pouvons faire:

Non un bâtiment passif n’est pas plus compliqué à utiliser qu’un bâtiment standard.

- Le caractère Low Tech du Passif porté sur la grande majorité des projets passifs simplifie son usage et sa maintenance.

- La qualité de la conception et du suivi d’exécution ajoute également une meilleure durabilité des systèmes constructifs et énergétiques.

- Si l’usager ne suit pas les règles de base, son confort sera impacté mais cette remarque est largement vérifié également dans un bâtiment conventionnel. Ceci est notamment le cas vis à vis du confort d’été.

- La crainte de l’interdiction d’ouverture de fenêtre par l’usager en Passif est toujours constatée au moment de la sensibilisation mais reste après 10 ans toujours fausse.

- Le stade de la vérification technique du bâtiment à la livraison et notamment du bon fonctionnement de la ventilation est primordial pour ainsi éviter l’inconfort hygrothermique et acoustique induisant fréquemment une modification malencontreuse des systèmes par l’utilisateur.

- Le thermostat d’ambiance est toujours aussi complexe à comprendre pour le commun des mortels ;

- L’arrivée dans un nouveau logement / bâtiment / quartier voire même territoire peut amener un repli sur soi néfaste à la qualité de vie de de chacun des habitants. La phase d’emménagement d’un bâtiment est une occasion idéale pour un temps de sensibilisation aux particularités du projet; prétexte d’un temps convivial afin d’accélérer le vivre ensemble au sein d’un collectif d’habitants.

9 – Les bâtiments existants passifs : utopie ?

Le chantier de la rénovation est évidemment primordial aujourd’hui pour réduire drastiquement l’impact carbone du secteur de la construction. Il suffit juste de se rappeler que le taux de renouvellement du parc immobilier peine à arriver à 1% contre 99% d’existant, la source de motivation pour rénover efficacement les bâtiments est toute trouvée à notre avis. Ceci étant dit et constaté depuis déjà longtemps, les bâtiments Passifs en rénovation ne sont pourtant pas légion ni en France, ni en Europe. Cela s’explique par le fait que le label Passif et Enerphit n’est pas forcément à la portée de tous les bâtiments. C’est un graal difficile à atteindre ; d’autant plus lors de l’héritage d’une volumétrie peu compacte rendant très déséquilibré voire inadapté le couple efficacités énergétique et économique. Il ne faut pas pour autant baisser les bras : il faut rénover chaque partie du bâtiment comme si l’on faisait du passif ! C’est toute l’essence de la démarche EnerPHit par éléments : chaque partie du bâtiment rénovée se fait au standard passif, on généralise le triple vitrage en rénovation, les parois doivent atteindre une valeur de U < 0,15 W/m².K et l’étanchéité à l’air est retravaillée pour atteindre un objectif déjà très ambitieux de n50 < 1 vol/h. Pour ouvrir davantage le sujet de la réhabilitation, les bâtiments neufs d’aujourd’hui sont les bâtiments existants de demain et dans ce sens se doivent d’être réfléchis pour faciliter:- leur démontabilité et le réemploi de ses matériaux (Ressources VS Déchets),

- leur éventuel changement d’usage (Tertiaire, Logements,…),

- leur prochaine réhabilitation esthétique (finition intérieure et extérieure), thermique (enveloppe) et/ou énergétique (systèmes).

10 – Changer d’échelle et de perspective

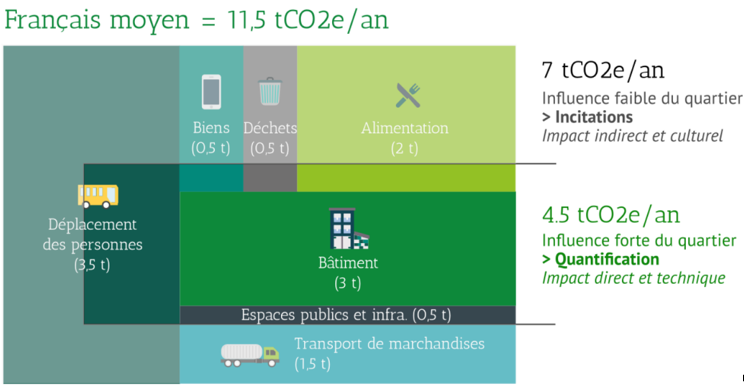

La performance environnementale d’un bâtiment seul est difficilement quantifiable car cette efficacité constructive et d’usage s’inscrit inévitablement dans un territoire. Quel est le bilan carbone personnel d’un habitant d’un logement passif ? La part carbone liée au logement sera vraisemblablement très faible en raison du choix d’une construction passive. Les autres postes carbone (Transport, Alimentation, consommation de la vie quotidienne) dépendent énormément de la sensibilité de l’habitant sur cette question mais également de l’emplacement du bâtiment. L’étude menée par BBCA sur le quartier bas carbone précise bien cette volonté de changement d’échelle. Il en ressort que 40% des impacts des français (soient 4,5tC02e/an) sont déterminés directement à l’échelle quartier et le poste bâtiment (2,6tCO2e/an) est certe le premier poste mais loin d’être le seul.

Le travail en cours de finalisation sur le quartier de la Fleuriaye à Carquefou (44) précise également cette volonté de dépasser la simple étude bâtiment par la création d’un “quartier neuf péri-urbain à impact neutre en énergie / environnement et ceci dans un modèle économique reproductible”. Le plus grand quartier passif à énergie positive d’Europe tente de montrer la voie en démocratisant cette technique constructive, en la couplant à une production ENR et associant le neuf et l’existant via un process opérationnel reproductible «SmartGrid».

Il serait temps que la démarche sur ce chantier d’envergure soit plus largement suivie en péri-urbain et ailleurs pour ainsi éviter de s’arrêter en si bon chemin par un travail uniquement sur le quart* du bilan carbone personnel d’un habitant.

* Etude Carbone Personnel menée sur un bâtiment collectif en zone péri-urbaine (WIGWAM – Bilan Carbone Personnel ADEME) mettant en lumière que le poste bâtiment représente moins d’un quart du bilan carbone personnel d’un habitant.

L’étude menée par BBCA sur le quartier bas carbone précise bien cette volonté de changement d’échelle. Il en ressort que 40% des impacts des français (soient 4,5tC02e/an) sont déterminés directement à l’échelle quartier et le poste bâtiment (2,6tCO2e/an) est certe le premier poste mais loin d’être le seul.

Le travail en cours de finalisation sur le quartier de la Fleuriaye à Carquefou (44) précise également cette volonté de dépasser la simple étude bâtiment par la création d’un “quartier neuf péri-urbain à impact neutre en énergie / environnement et ceci dans un modèle économique reproductible”. Le plus grand quartier passif à énergie positive d’Europe tente de montrer la voie en démocratisant cette technique constructive, en la couplant à une production ENR et associant le neuf et l’existant via un process opérationnel reproductible «SmartGrid».

Il serait temps que la démarche sur ce chantier d’envergure soit plus largement suivie en péri-urbain et ailleurs pour ainsi éviter de s’arrêter en si bon chemin par un travail uniquement sur le quart* du bilan carbone personnel d’un habitant.

* Etude Carbone Personnel menée sur un bâtiment collectif en zone péri-urbaine (WIGWAM – Bilan Carbone Personnel ADEME) mettant en lumière que le poste bâtiment représente moins d’un quart du bilan carbone personnel d’un habitant.

11 – Informer, structurer, massifier

Nous nous sommes rendu compte que de nombreux Maîtres d’Ouvrage souhaitent faire des bâtiments performants, mais semblent perdus dans la jungle des labels : HQE, BREEAM, Passif, BBCA, E+C-, LEED, BEPOS, Minergie … Même pour des professionnels, qui manipulons ces labels et référentiels tous les jours, il nous est parfois difficile de faire le tri. Comment bien hiérarchiser les labels ? Comment bien encadrer chaque label, leur complémentarité éventuelle ? Nombreux sont les programmes qui demandent des performances à RT-X%. Mais au fond, pour avoir un bâtiment réellement performant énergétiquement, ne faudrait-il pas faire du passif la base ? Et ensuite venir y ajouter un volet environnemental au choix ? Comment s’assurer que l’atteinte du RT-X% garantira des consommations basses ? Dans un contexte d’urgence climatique, avons-nous le temps de faire encore autre chose que du passif ?

C’est là que nous sommes convaincus que la communication sur le Passif doit être intensifiée et massifiée. Visites de bâtiments, retours d’expériences de MOA, retours sur les consommations réelles, le passif doit faire parler de lui. Le passif peut aussi faire parler de lui pour son aura de qualité qu’il dégage. Appliquer la démarche passive, c’est sécuriser son patrimoine : on sait ce que l’on achète, on sait que la conception sera minutieuse et que le suivi d’exécution le sera tout autant.

Gardons en tête la valeur verte du passif mettant en lumière plusieurs moteurs de massification différents suivant le type de maîtrise d’ouvrage : un promoteur investisseur ne s’engagera pas dans un projet passif pour les mêmes raisons qu’un promoteur bailleur, qu’une municipalité, qu’un particulier et futur habitant. Ce qu’il faut en retenir, c’est que tout le monde a au moins une bonne raison de choisir cette manière de construire / réhabiliter nos bâtiments d’aujourd’hui et de demain.

]]>

Nombreux sont les programmes qui demandent des performances à RT-X%. Mais au fond, pour avoir un bâtiment réellement performant énergétiquement, ne faudrait-il pas faire du passif la base ? Et ensuite venir y ajouter un volet environnemental au choix ? Comment s’assurer que l’atteinte du RT-X% garantira des consommations basses ? Dans un contexte d’urgence climatique, avons-nous le temps de faire encore autre chose que du passif ?

C’est là que nous sommes convaincus que la communication sur le Passif doit être intensifiée et massifiée. Visites de bâtiments, retours d’expériences de MOA, retours sur les consommations réelles, le passif doit faire parler de lui. Le passif peut aussi faire parler de lui pour son aura de qualité qu’il dégage. Appliquer la démarche passive, c’est sécuriser son patrimoine : on sait ce que l’on achète, on sait que la conception sera minutieuse et que le suivi d’exécution le sera tout autant.

Gardons en tête la valeur verte du passif mettant en lumière plusieurs moteurs de massification différents suivant le type de maîtrise d’ouvrage : un promoteur investisseur ne s’engagera pas dans un projet passif pour les mêmes raisons qu’un promoteur bailleur, qu’une municipalité, qu’un particulier et futur habitant. Ce qu’il faut en retenir, c’est que tout le monde a au moins une bonne raison de choisir cette manière de construire / réhabiliter nos bâtiments d’aujourd’hui et de demain.

]]>